Alla fine del 2019 nei penitenziari italiani c’erano più di diecimila persone “di troppo”. Un segnale di allarme che, assieme a condizioni di detenzione spesso al limite della dignità umana, aumenta la possibilità che un detenuto si tolga la vita o compia atti di autolesionismo. I dati confermano che, prima ancora del Covid-19, la malattia da combattere è un’altra: il sovraffollamento

di GIULIA CIANCAGLINI e GIACOMO PULETTI

Domenica 8 marzo 2020 verrà ricordata come una delle giornate più tristi nella storia del sistema penitenziario italiano. Sette detenuti sono morti durante o subito dopo le proteste nel carcere di Sant’Anna a Modena, innescate dalla paura del contagio da Coronavirus e dal timore di non poter più vedere i propri familiari. In poche ore le rivolte si sono moltiplicate in tutta Italia, provocando la morte di altri sei detenuti e il ferimento di 41 agenti di Polizia penitenziaria.

Un mese dopo, le voci del carcere hanno riempito il vuoto di piazza San Pietro durante la via Crucis, con le meditazioni affidate da Papa Francesco alla casa di reclusione Due Palazzi di Padova. Per attualizzare la passione di Cristo, a ognuna delle quattordici stazioni è stata letta una storia in prima persona: cinque detenuti, una famiglia vittima di un reato di omicidio, la figlia di un uomo condannato all’ergastolo, un’educatrice dell’istituto penitenziario, un magistrato di sorveglianza, un agente di Polizia penitenziaria, la madre di un detenuto, una catechista, un frate volontario e un sacerdote accusato e poi assolto definitivamente dopo otto anni.

Storie ascoltate da milioni di italiani chiusi in casa davanti alla televisione, che non hanno potuto partecipare alla processione in strada con la propria comunità parrocchiale. Un Venerdì santo diverso che, come le proteste dello scorso mese, ha scosso la cronaca di un Paese impegnato da settimane nell’emergenza Covid-19. Il gesto del papa e le rivolte dei detenuti, anche se di natura diversa, non hanno però sorpreso chi si trova da anni a fare i conti con i problemi delle carceri italiane.

Nel 2019 il tasso di sovraffollamento ha sfiorato il 120 per cento, con 60.769 presenti a fronte di una capienza di 50.688 posti. Più di diecimila detenuti “di troppo” che, assieme agli altri, vivono spesso in condizioni disumane. “In epoca di pandemia, dove c’è sovraffollamento si rischia una calamità grave”, ha detto il pontefice. In Italia esistono ancora carceri che non offrono prospettive di reinserimento nella società o che, più banalmente, nelle celle non hanno l’acqua calda, il riscaldamento o uno spazio separato per il wc. Condizioni di vita che, tradotte in numeri, significano più di 500 suicidi negli ultimi dieci anni e 4.023 atti di autolesionismo, soltanto nel 2018, in 72 istituti penitenziari.

Una bomba a orologeria che aspettava solo di detonare. A Pavia alcuni rivoltosi hanno preso in ostaggio per circa un’ora due agenti della Polizia penitenziaria, mentre il carcere di Foggia è stato teatro di un’evasione di massa che ha coinvolto una cinquantina di detenuti. A Milano materassi bruciati e persone sui tetti al grido “Libertà”. A Bologna celle divelte e cancelli abbattuti. “Trentacinque milioni di euro di danni in tutta Italia, 150.000 euro di psicofarmaci andati persi e 600 posti letto distrutti”, ha spiegato Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria.

La sospensione dei colloqui per evitare la diffusione del virus ha messo in allarme la maggior parte di quelli che hanno deciso di protestare. La paura del contagio in carcere e l’idea di non incontrare i familiari per oltre tre mesi, alimentata da notizie false circolate nei penitenziari, hanno fatto il resto. E così gli assalti alle infermerie in cerca di medicinali e le fiamme che uscivano dalle finestre delle celle si sono sovrapposte ai provvedimenti d’urgenza dei singoli direttori. In molti casi sembra sia stata proprio l’overdose di farmaci, come metadone e benzodiazepine, a provocare la morte dei tredici detenuti.

Un atto di disperazione che per qualche ora ha messo sotto i riflettori le condizioni di detenzione in Italia. Ma il sovraffollamento è una patologia ormai cronica del nostro sistema penitenziario e suicidi e atti di autolesionismo sono i sintomi che dovrebbero mettere in allarme chi si occupa dello stato di salute delle carceri italiane.

SUICIDI – MORIRE DA DETENUTO

SOVRAFFOLLAMENTO – QUARANTAMILA CENTIMETRI QUADRATI

CONDIZIONI DI DETENZIONE – AL DI LÀ DEI NUMERI

I DIRITTI NEGATI

LE CARCERI PIÙ GRANDI

L’EMERGENZA CORONAVIRUS

Morire da detenuto

“Quando hanno aperto la cella

era già tardi perché

con una corda sul collo

freddo pendeva Miché”

Fabrizio De André, La Ballata del Miché

Negli ultimi dieci anni il numero “ufficiale” di suicidi nelle carceri italiane è 499, ma a questa cifra vanno aggiunti 52 casi “non riconosciuti” dallo Stato. Cinquantadue detenuti che probabilmente hanno deciso di togliersi la vita ma che il ministero della Giustizia non considera suicidi. Oltre a questi, una serie di decessi classificati come “da accertare”, sui quali anche dopo anni non si è fatta ancora chiarezza. Nomi e cognomi sono inseriti in un report dalla rivista Ristretti Orizzonti, accanto a data e modalità di morte.

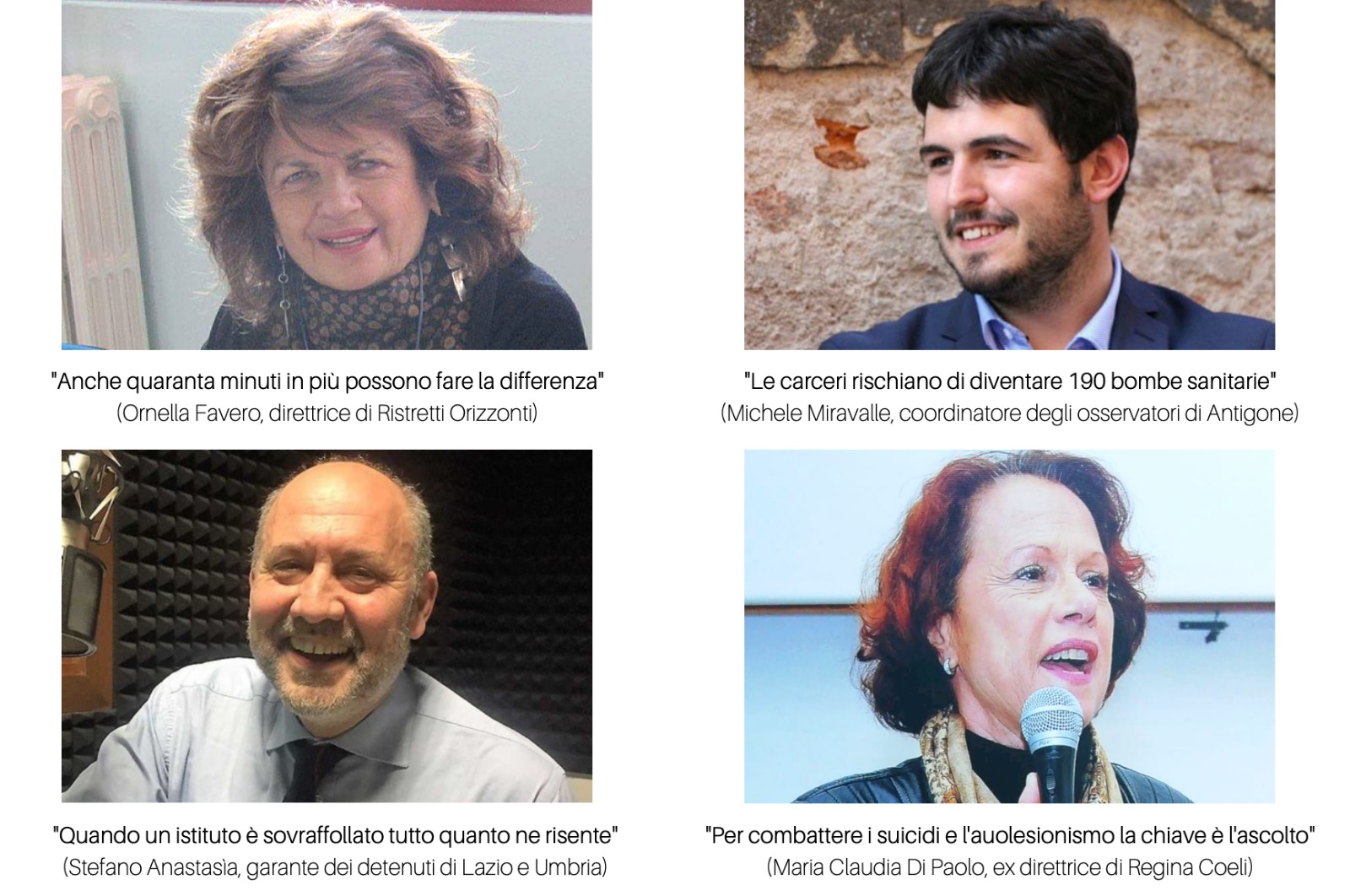

Il giornale è stato fondato nel 1997 da Ornella Favero nella casa di reclusione di Padova, dove da quell’anno i detenuti contribuiscono alla sua realizzazione con la scrittura e l’impaginazione degli articoli. All’attività di redazione si affianca quella educativa, con testimonianze dei detenuti nelle scuole e visite degli studenti nelle carceri.

La redazione spiega che il Ministero considera a volte come tentato suicidio l’atto di un detenuto che non riesce subito a togliersi la vita, ma muore poco dopo in ospedale. I morti per asfissia da gas che lo Stato classifica spesso come “overdose”, ad esempio, per Ristretti Orizzonti sono invece dei veri e propri suicidi, o comunque sono atti che esprimono un disagio estremo. Grazie a una fitta rete di contatti all’interno delle carceri italiane formata da famiglie delle persone detenute, volontari, operatori e garanti, il report cerca di ricostruire quanto accaduto, portando alla luce in alcuni casi verità scomode.

Dal 2000 la rivista tiene infatti il conto di tutte le morti dei detenuti, focalizzando l’attenzione sui suicidi. A prescindere dal luogo e dalle modalità, a chi si occupa del conteggio interessa capire se la decisione di togliersi la vita sia in qualche modo riconducibile alle condizioni di detenzione.

“Il report è nato con l’idea di comunicare con la società – spiega Favero, che è anche la direttrice del giornale – Uno dei temi più delicati e drammatici rispetto alla realtà del carcere è quello dei suicidi e dei tentati suicidi”. Favero ragiona sulla disparità tra quelli registrati da loro e quelli pubblicati dal Ministero. “L’istituzione tende sempre ad autotutelarsi – racconta la giornalista – conta più questo che la realtà. Perché la trasparenza fa così paura?”.

Anche nel raccontare la realtà della droga in carcere, secondo Favero, lo Stato pecca di mancata trasparenza. “Quasi tutti i morti nelle rivolte di marzo sono ragazzi stranieri assuntori di sostanze che non conoscono le possibili conseguenze legate alla dipendenza – dice la direttrice – nelle carceri gli stupefacenti girano eccome ma spesso si preferisce non affrontare il problema a viso aperto; proprio per questo nelle infermerie non ci sono farmaci che potrebbero salvare le persone in overdose”. In molti istituti non c’è nemmeno un servizio di assistenza davvero efficace per i detenuti tossicodipendenti, i quali spesso arrivano ad assumere sostanze in grandi quantità sottovalutando il rischio. Oppure lo fanno volontariamente, nel tentativo di togliersi la vita.

Indicare il nome e il cognome del detenuto suicida, oltre alla data e alla modalità della morte, serve per dare una dignità a chi ha scelto di compiere il gesto estremo. I detenuti suicidi smettono di essere soltanto numeri e diventano essere umani con una propria storia di vita, che merita di essere raccontata fino alla fine. “Per lo Stato la privacy giustifica qualsiasi silenzio – commenta Favero – mentre noi pensiamo che le persone suicide o che hanno tentato il suicidio abbiano comunque il diritto di essere chiamate per nome”.

Chi lavora nelle carceri e vive a contatto con i detenuti cerca di capire da cosa dipenda la volontà di mettere fine alla propria vita. Ma la risposta di associazioni, istituzioni o esperti non è univoca. Perché è una scelta spesso dettata da fattori psicologici e umani: dalla solitudine alla situazione giudiziaria, fino alle condizioni di vita in carcere e al senso di abbandono.

Secondo la giornalista basterebbero dei piccoli accorgimenti per fare la differenza, come aumentare di quaranta minuti al mese il tempo concesso per le telefonate. “Se una persona sta male dovrebbe poter telefonare subito a casa, perché la voce della famiglia ti può trattenere dal compiere gesti estremi – spiega Favero – Ho conosciuto ergastolani che mi hanno detto di aver rinunciato al suicidio per non dare ulteriore dolore alla famiglia”. Per questo Ristretti Orizzonti sta portando avanti una battaglia, già vinta a Padova, grazie alla quale i detenuti avrebbero a disposizione non una sola telefonata di dieci minuti a settimana, ma due. E, assicura la giornalista, “bastano quaranta minuti in più al mese per fare la differenza”.

Con l’emergenza sanitaria in atto, poi, il contatto con l’esterno diventa una necessità ancora più stringente. “Bisogna istituire un fondo per le chiamate ai familiari, perché molti detenuti, soprattutto stranieri, non hanno soldi per chiamare – conclude Favero – Ogni direttore ha potuto decidere quanto tempo concedere per telefonare a casa, ma come sempre sarebbe stato meglio se le misure fossero state valide per tutti e non a discrezione del singolo”.

Quarantamila centimetri quadrati

“Nessuno può essere sottoposto a tortura

né a pene o trattamenti inumani o degradanti”

Convenzione dei diritti umani, articolo 3

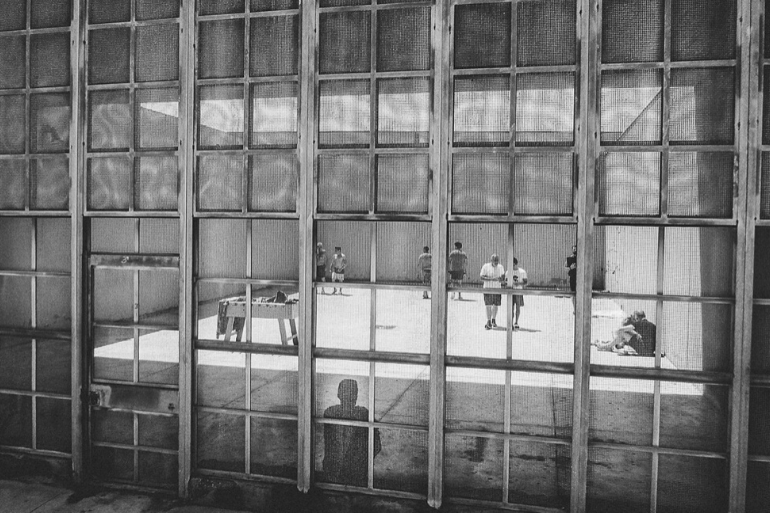

Lo spazio che dovrebbe essere garantito a ogni detenuto nelle celle collettive è di 4 metri quadrati, quarantamila centimetri quadrati, meno di quanto la legge indica per i suini. “I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all’animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq”, così infatti è scritto in una legge del 2004 sul benessere degli animali. Se i detenuti fossero suini, quindi, avrebbero a disposizione più spazio. Ma anche per arrivare alla misura di 4 mq c’è voluta una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

L’8 gennaio 2013 la causa di sette persone contro la Repubblica italiana, che lamentavano le condizioni negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e Piacenza, ha generato una “sentenza pilota”. Prima di allora, l’ordinamento italiano parlava di “ampiezza sufficiente”, senza specificare uno spazio minimo. Con la sentenza Torreggiani del 2013, che prende il nome da uno dei ricorrenti, l’Italia è chiamata ad adottare il parametro dei 4 metri quadrati.

Fermo-Mino Torreggiani, detenuto nel carcere di Busto Arsizio per 1.635 giorni, dal 13 novembre 2006 al 7 maggio 2011, ha vissuto sulla sua pelle l’impatto di un sovraffollamento al 249 per cento: la struttura aveva nel 2010 una capienza regolamentare di 167 persone, ma ci vivevano 415 detenuti.

Proprio il sovraffollamento è una delle risposte dei dati alla domanda “Perché in carcere ci si toglie la vita?”. Il ministero della Giustizia rende pubblici per ogni anno i numeri della capienza regolamentare di tutti gli istituti penitenziari e quelli della popolazione detenuta. Quanti dovrebbero essere e quanti in realtà sono. Da questi due numeri, con una semplice divisione, si ottiene la percentuale di sovraffollamento.

Il carcere italiano più sovraffollato è la casa circondariale di Larino, dove al 31 dicembre 2019 vivevano 244 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 114 posti. Il tasso di sovraffollamento era del 214 per cento. Accostando il dato nazionale ai suicidi registrati da Ristretti Orizzonti negli ultimi dieci anni si scopre che i due fenomeni sono legati: il tasso di correlazione è 0.73, in un range che va da -1 a 1. Alto, troppo alto.

Dal 2010 al 2015 il sovraffollamento negli istituti penitenziari è diminuito di anno in anno, anche per effetto dei provvedimenti presi a seguito della sentenza Torreggiani. Di pari passo è calato anche il numero dei suicidi. Nel 2010, con un sovraffollamento al 151 per cento, sono stati registrati 66 suicidi in carcere; nel 2015, con un tasso del 105 per cento, 43. Da allora, entrambi i paramenti sono tornati a crescere insieme. Fino al 2019, che ha registrato un tasso di sovraffollamento del 120 per cento e 53 suicidi. Di questi, 49 sono avvenuti in carceri sovraffollate.

Ma le celle fanno da scenario anche ad altre storie di dolore. “Negli ultimi 20 anni gli agenti della Polizia penitenziaria hanno sventato più di 21mila tentati suicidi e impedito che quasi 170mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze”. Sono parole di Antonio Cannas del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe).

Gli unici dati che tengono il conto degli atti di autolesionismo nelle carceri italiane sono quelli resi disponibili da Antigone, ong per i diritti dei detenuti che da anni si occupa di produrre report sulle loro condizioni di vita. Dal 1998 l’organizzazione è autorizzata dal Ministero a entrare negli istituti penitenziari italiani. Tra le 95 carceri visitate lo scorso anno, Antigone ha registrato 4.023 atti di autolesionismo in 72 istituti, riferiti al 2018.

La correlazione matematica tra sovraffollamento e atti di autolesionismo è 0.22, quindi più bassa di quella tra sovraffollamento e suicidi. Ma è ragionevole pensare che il legame di causa effetto tra i due dati sia comunque valido. L’analisi dei numeri offre infatti degli esempi utili. La casa circondariale di Campobasso aveva un tasso di autolesionismo del 110 per cento (180 casi di autolesionismo su 163 detenuti), con un sovraffollamento al 150 per cento. Al contrario, la casa di reclusione di Arbus, in Sardegna, non ha registrato alcun atto di autolesionismo sui 106 detenuti presenti, che occupavano poco più della metà della capienza (176 posti). Esempi che mostrano come, a volte, garantire più spazio ai detenuti abbassa il rischio che si verifichino, non solo suicidi, ma anche casi di autolesionismo.

Al di là dei numeri

“Il grado di civilizzazione di una società

si misura dalle sue prigioni”

Fëdor Dostoevskij, Delitto e castigo

Maltrattamenti, celle putride e spazi ristretti. E poi mancanza di luoghi all’aperto, di acqua calda e di riscaldamento. Fino al wc nello stesso ambiente della cella. Sulla base delle informazioni inserite nel report annuale riferito al 2019 di Antigone abbiamo scelto dei parametri che potessero descrivere le condizioni di vita nelle carceri, dividendoli in spazio, salute e lavoro/formazione.

In alcuni istituti penitenziari dove le condizioni di vita risultano molto al di sotto della media, gli atti di autolesionismo sono più frequenti, come nel caso di Campobasso e Pesaro. Come riporta Antigone, nella casa circondariale del capoluogo molisano non c’è uno spazio di almeno 3 mq per detenuto, non c’è un medico a disposizione nelle 24 ore e non ci sono detenuti coinvolti in corsi di formazione professionale. Nel 2018 il carcere ospitava 163 detenuti e sono stati registrati 180 atti di autolesionismo.

Allo stesso modo, la casa circondariale di Pesaro, che non garantisce l’acqua calda in tutte le celle e manca di un reparto separato per detenuti con infermità psichica, aveva un tasso di autolesionismo del 47 per cento. In pratica, quasi la metà dei detenuti si sono procurati ferite da soli oppure alcuni di loro lo hanno fatto ripetutamente.

E se autolesionismo e condizioni di vita sembrano essere collegati in senso negativo, è vero anche il contrario. Nelle carceri dove, secondo la nostra analisi, “si vive meglio”, gli atti di autolesionismo scompaiono. Come a Laureana di Borrello e a Volterra. La casa di reclusione abruzzese non è sovraffollata, ha un protocollo per la prevenzione dei suicidi e un terzo dei detenuti lavora alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria: con queste condizioni, nel 2018 non c’è stato neanche un caso di autolesionismo. Così come nel carcere toscano, dove c’è un’area verde per i colloqui estivi, il wc in ambiente separato in tutte le celle e il 59 per cento dei detenuti partecipa a corsi di formazione scolastica.

“Negli ultimi anni stiamo dando per scontato che, oltre alla libertà, il carcere debba privare i detenuti anche della dignità, della salute e dei legami familiari – dice Michele Miravalle, coordinatore degli osservatori di Antigone – Abbiamo trasformato questo comportamento istintivo nella regola costitutiva del sistema”. Con le condizioni igienico-sanitarie spesso al limite, la diffusione del Coronavirus nelle carceri rischia di creare, a detta di Miravalle, “190 potenziali bombe sanitarie sparse sul territorio”.

L’analisi dei dati raccolti dall’associazione offre una panoramica piuttosto esauriente sulle condizioni di vita dei detenuti, fermo restando che ogni istituto ha le sue prerogative e che esistono situazioni virtuose anche in un sistema carcerario in sofferenza come quello del nostro Paese.

“La nostra raccolta dati è sia di tipo qualitativo che quantitativo – spiega il coordinatore – Le visite si svolgono in due momenti: prima i colloqui con le autorità del carcere; poi la visita vera e propria nelle sezioni, dove si ha l’immediata percezione del clima detentivo nell’istituto”.

L’associazione riceve quasi 400 segnalazioni ogni anno, da quelle dei detenuti che raccontano i problemi più vari fino a quelle di violenze e maltrattamenti. Antigone incontra faccia a faccia tantissimi detenuti, anche se non è autorizzata a intervistarli. Questo lavoro non piace a tutti perché il carcere deve rimanere per alcuni un luogo oscuro e poco trasparente, come spiega Miravalle. “Siamo volutamente partigiani – continua il ricercatore – soprattutto quando sono in gioco i diritti fondamentali delle persone, ma non abbiamo mai ceduto all’istinto di lanciare una storia in prima pagina”.

I diritti negati

“Le pene non possono consistere in trattamenti

contrari al senso di umanità

e devono tendere alla rieducazione del condannato”

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 27

Il fumo che usciva dalle celle, le infermerie prese d’assalto dai detenuti e le grida di libertà che provenivano dall’interno delle mura. Le rivolte di inizio marzo nelle carceri sono state sedate dopo giorni di trattative. In molti casi alcuni mediatori hanno fatto la loro parte per placarle, chiamati a volte dai detenuti stessi perché lo Stato si facesse carico delle loro richieste.

Tra questi anche Stefano Anastasìa, garante dei detenuti di Lazio e Umbria e portavoce nazionale dei garanti. “Quando è stato approvato il decreto dell’8 marzo che ha scatenato la rivolta sono stato chiamato nel carcere di Frosinone – racconta – per cercare un compromesso tra detenuti e amministrazione penitenziaria. Sono stati giorni complicati per tutti”.

Ore di tensione culminate nella morte di tredici detenuti, le cui cause “dovranno essere accertate dalle autorità competenti, una ad una”, dice il garante spiegando che, in una popolazione dove un terzo dei detenuti fa o ha fatto uso di stupefacenti e un altro terzo di psicofarmaci, la morte per abuso di sostanze è realistica. “Certo, il fatto che tutti siano morti di overdose lascia un po’ perplessi…”, commenta.

Secondo Anastasìa, che è anche professore di Filosofia del diritto all’Università di Perugia, l’assistenza sanitaria è proprio uno dei diritti che più spesso viene negato ai detenuti, assieme alla possibilità di avere contatti con i propri familiari e a quella di accedere a corsi di formazione scolastica o professionale.

“Le risorse che il Sistema sanitario nazionale riesce a dedicare alle carceri non sono molto significative – spiega il professore – e la popolazione detenuta ha delle domande di salute molto complicate. In carcere finiscono tante persone che hanno storie diverse di tossicodipendenza e incuria”.

Da garante dei detenuti, Anastasìa pensa che il sovraffollamento sia il vero cancro da estirpare dal sistema penitenziario italiano, perché condiziona tutto il suo funzionamento. In un carcere che ha spazi ridotti gli educatori non possono avere colloqui con tutti i detenuti, che a loro volta spesso non vedono garantito l’accesso ai corsi o alle cure mediche. Quando un istituto è sovraffollato “tutto quanto ne risente, tutto, dall’inizio alla fine”, sottolinea il garante.

In molte carceri, sovraffollate o meno, uno degli strumenti per tutelare il diritto alla vita è il “Piano nazionale per la prevenzione del rischio suicidario”, approvato nel 2017 dalla conferenza Stato-Regioni, oltre ai piani regionali e locali attuati nei singoli istituti. “Queste procedure servono per sensibilizzare tutti gli attori del sistema penitenziario alla comunicazione tra loro – afferma Anastasìa – La finalità è costruire un lavoro di équipe sia di allerta che di presa in carico della persona in difficoltà”.

Ma la procedura dovrebbe essere accompagnata, secondo il garante, anche da un miglioramente generale delle condizioni di vita. “Il motivo scatenante di una scelta suicidaria può essere un avvenimento della propria storia personale o giudiziaria – commenta il professore – ma è chiaro che il contesto penitenziario induce a scelte di questo genere”.

Una realtà che conferma questa idea è quella del carcere di Poggioreale: la casa circondariale nel centro di Napoli, che dalla nostra analisi risulta tra le peggiori per condizioni di vita, è anche quella dove negli ultimi dieci anni si è verificato il numero più alto di suicidi: 24, secondo i dati di Ristretti Orizzonti. “Noi sappiamo che in carcere ci si suicida circa 17 volte di più che fuori e l’evento può essere scatenato anche dalla mancanza di rapporti con l’esterno – conclude il garante – di recente mi sono occupato della storia di un ragazzo nigeriano che a Viterbo si è tolto la vita dopo essere stato in carcere 18 mesi senza avere colloqui con nessuno. Con nessuno”.

Le carceri più grandi

“E sognò la libertà e sognò di andare via, via, via

e un anello vide già sulla mano di Maria”

Lucio Dalla, La casa in riva al mare

In Italia ci sono 190 istituti penitenziari ma poco più di un quinto della popolazione detenuta vive in nove carceri, che contano ciascuna più di mille detenuti. Queste nove “eccezioni” sono sparse nel territorio nazionale ma si trovano tutte in grandi città, al Nord come al Sud. Dalla casa di reclusione di Bollate, vicino a Milano, che al 31 dicembre 2019 ospitava 1.347 detenuti, al carcere di Palermo “Pagliarelli”, dove c’erano 1.321 persone. Passando per Roma Rebibbia, con 1.648 detenuti, e Napoli Poggioreale, dove alla fine dello scorso anno erano rinchiuse in attesa del processo 2.124 persone.

Maria Claudia Di Paolo ha lavorato per 14 anni nella casa circondariale di Regina Coeli, a Roma, della quale è stata anche direttrice. Si è trovata così a dover gestire il contatto quotidiano con numeri di detenuti più alti del normale. “Questo comporta una maggiore difficoltà nella loro differenziazione anche in base alla loro posizione giuridica e alla tipologia di carcere – spiega Di Paolo, che è stata anche provveditore del Lazio – Nelle case circondariali ci sono quelli in attesa di giudizio, mentre nelle case di reclusione coloro che sono in espiazione di pena”.

Nel sistema penitenziario italiano esistono inoltre gli istituti a custodia attenuata per madri, come l’Icam di Milano, e quelli per il trattamento dei tossicodipendenti, come l’Icatt di Giarre, in Sicilia. I primi offrono la possibilità alle madri detenute che non possono usufruire di arresti domiciliari, differimento della pena o misure alternative, di tenere con sé i figli in carcere fino all’età di tre anni; i secondi offrono invece un trattamento di riabilitazione fisica e psichica ai detenuti tossicodipendenti.

Ma la grande differenza è tra istituti che ospitano chi ha già una pena da scontare e quelli dove vive chi è in attesa di un giudizio. “Nelle case circondariali ci sono coloro che vengono arrestati e che hanno la difficoltà dell’impatto con il carcere e vivono la situazione dell’attesa del processo – commenta l’ex direttrice – invece in una casa di reclusione la vita può essere più tranquilla anche perché si auspica che ci sia una maggiore possibilità di attività trattamentali e di lavoro”.

“Al settembre 2019 la percentuale di persone detenute senza condanna definitiva è attorno al 31 per cento”, dice Francesco Zacchè, professore di diritto penale alla Bicocca di Milano. Questo dato, spiega Zacchè, pone l’Italia in vetta alla classifica dei paesi con più detenuti imputati.

Ogni carcere quindi ha una storia diversa, legata al tipo di istituto e ai numeri. Ma anche la struttura, l’architettura e la posizione nella città giocano la loro parte. Molte case circondariali non sono nate per essere carceri moderne e gli edifici sono stati adattati nel tempo. Per ampliare i bagni di Regina Coeli e portarli a norma, per esempio, anche se ci fossero i fondi, servirebbe il nulla osta della sovrintendenza ai Beni culturali. L’edificio del 1600 era un convento nel centro di Roma, convertito all’uso attuale nel 1881. “La struttura influisce sulla vita dei detenuti e va detto che la posizione di Regina Coeli dà loro una sensazione di vicinanza che li rassicura – dice Di Paolo – Essere al centro della città è positivo perché la società non deve dimenticare che esiste il carcere ma è pur vero che l’edificio non risponde del tutto ai requisiti di sicurezza”.

Dopo 14 anni di servizio nel carcere romano, Di Paolo ha le idee chiare: l’ascolto e la comunicazione sono la risposta alle necessità dei detenuti. Secondo l’ex direttrice, chi si trova a dirigere può combattere il fenomeno dei suicidi e dell’autolesionismo soltanto portando in carcere un messaggio di speranza. “Per vincere questa battaglia serve la possibilità di colloquio, di vicinanza, di assistenza, di ascolto. Questa è la parola fondamentale: l’ascolto”.

Nei giorni delle recenti rivolte in carcere i direttori sono stati messi alla prova e hanno gestito la situazione in maniera diversa. “La comunicazione è stata importantissima – commenta Di Paolo – dove i direttori hanno portato un po’ di speranza il fenomeno delle proteste, sicuramente molto doloroso, è stato arginato. Come ha detto Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzionale, la giustizia deve avere sempre un volto umano, anche in carcere”.

L’emergenza Coronavirus

“Ci dovrebbe essere tolta la libertà,

non la dignità, il diritto alla salute, il diritto a vivere”

Lettera dei detenuti di Padova

In tre settimane l’emergenza Coronavirus è riuscita, almeno in parte, a “svuotare” i penitenziari. Al 24 marzo 2020 i detenuti presenti nelle carceri italiane erano 58.810, oltre duemila in meno rispetto alla fine di febbraio. Mauro Palma, garante nazionale dei detenuti, ha fornito questi dati in un’intervista a Repubblica, spiegando che chi era già in regime di semilibertà non è stato più obbligato a rientrare in carcere ogni giorno, con la concessione degli arresti domiciliari, per evitare che portasse il virus dietro le sbarre. Sono stati inoltre prolungati i permessi per chi si trovava già fuori. Entrambe le misure sono state prese con il Decreto del presidente del Consiglio dell’8 marzo.

Questo, però, non ha impedito che alcuni detenuti fossero contagiati. Il primo contagio ufficiale, una donna, nel carcere di Lecce. Il secondo, il 10 marzo, a Voghera. Sempre il 24 marzo Palma ha parlato di 17 contagi e 200 casi in isolamento. Fino al primo detenuto morto per Coronavirus: Vincenzo Sucato, 76 anni, in cella dal dicembre 2018 e deceduto il 2 aprile all’ospedale Sant’Orsola di Bologna.

Per un detenuto, la cui testimonianza è stata raccolta da Ristretti Orizzonti, il timore è la chiusura delle celle nel caso in cui il contagio si sviluppi dentro il carcere: “Ho già vissuto una condizione del genere. Dalle venti alle ventidue ore in tre persone chiusi in uno spazio destinato a una singola persona detenuta. Questo per quasi quattro anni ininterrottamente. Avrei una comprensibile difficoltà a riadattarmi a una condizione simile”.

Milano, San Vittore, Live pic.twitter.com/k7gaOp1gsp

— carlo carpanelli (@CarpanelliCarlo) March 9, 2020

E così si è iniziato a dibattere di braccialetti elettronici per i detenuti scarcerati o decreti “svuota carceri” per alleggerire la mole di persone nei penitenziari. Antigone ha creato una mappa per mostrare le misure prese dai singoli istituti e ha fatto sei proposte per gestire la crisi dietro le sbarre.

Un aiuto esterno nel fronteggiare l’emergenza è arrivato da Tim, che ha messo a disposizione tremila cellulari così da permettere a più detenuti di telefonare a casa. Un gesto concreto da dentro le mura del carcere è arrivato invece dai laboratori della casa di reclusione di Massa, dove i detenuti, che fino a qualche giorno prima cucivano federe e lenzuola, hanno iniziato per primi a produrre mascherine chirurgiche.

I detenuti del carcere di Padova hanno scritto una lettera indirizzata al presidente della Repubblica, al papa e al presidente del Consiglio. Nel testo raccontano di essere “angosciati” per l’emergenza sanitaria, dentro e fuori dal carcere. “Le condizioni in cui ci troviamo a vivere sono difficili, in alcuni casi impossibili – scrivono preoccupati – Ci siamo meritati una pena non una tortura”.

In una lettera inviata al Gazzettino il capo dello Stato ha espresso la sua vicinanza ai detenuti, dicendosi “colpito” dalle loro parole e promettendo di adoperarsi “al fine di migliorare la condizione nelle carceri”. Anche in Vaticano la lettera è stata accolta con favore, tanto che il Santo Padre ha invitato a “pregare per i detenuti”, affidando a quelli del carcere Due Palazzi di Padova le meditazioni della via Crucis del Venerdì santo.

“Il carcere è un caleidoscopio di situazioni ed è sempre forte il rischio di raccontarne un particolare a scapito dell’insieme – ha detto il papa – La risurrezione di un uomo non è mai opera di un singolo, ma di una comunità che lavora alleandosi assieme”.

Le grafiche d’apertura di ogni capitolo e i collage qui sopra sono stati realizzati da Ginevra Gori, giovane grafica di Roma, dopo aver letto questa inchiesta. A sinistra, la sua rappresentazione delle condizioni di vita nelle carceri; a destra, le possibili soluzioni di miglioramento

Le fotografie sono state scattate per il docuweb InsideCarceri da NextNewMedia e Antigone

Nota metodologica:

Per i suicidi abbiamo messo a confronto i dati pubblicati dal ministero della Giustizia e quelli messi a disposizione dalla rivista Ristretti Orizzonti nel report “Morire di carcere”. Nel 2016, 11 suicidi registrati dal Ministero non sono presenti nel report di Ristretti Orizzonti: per questo motivo non sono stati inseriti nella mappa. Per il dato sul sovraffollamento abbiamo utilizzato dati disponibili sul sito del Ministero dal 2010 al 2019 (ultimo dato disponibile). Per le condizioni di detenzione e per gli atti di autolesionismo ci siamo affidati all’ultimo report annuale dell’associazione Antigone (2019). Dalle schede dei singoli istituti abbiamo estrapolato i parametri per noi più importanti: spazio (3 mq garantiti in ogni cella, tutte le celle riscaldate, wc separato in ogni cella, acqua calda in ogni cella e spazi verdi per i colloqui estivi); salute (medico presente 24h, reparto per detenuti con infermità psichica, servizio di ginecologia, ore di presenza a settimana di psicologi e psichiatri); lavoro e formazione (detenuti che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria e di altri soggetti, detenuti coinvolti in corsi di formazione professionali e scolastici).